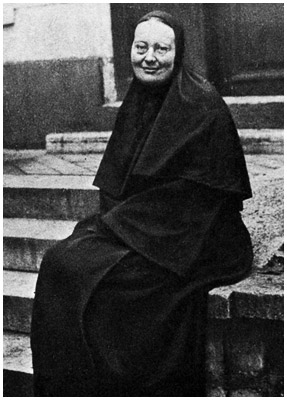

Одна из самых замечательных и удивительных судеб прошлого столетия - судьба поэтессы Елизаветы Кузьминой-Караваевой, вошедшей в историю французского Сопротивления и II Мировой войны под именем матери Марии.

Одна из самых замечательных и удивительных судеб прошлого столетия - судьба поэтессы Елизаветы Кузьминой-Караваевой, вошедшей в историю французского Сопротивления и II Мировой войны под именем матери Марии.

Господи, ведь нечего беречь.

И растратить тоже не могу я.

Чую крылья у усталых плеч,

вижу небывалую судьбу я. -

так пророчески писала о себе юная Кузьмина-Караваева. О её героическом революционном прошлом, о её странном еретическом монашестве, о её борьбе в антифашистском подполье, легендарной гибели в концлагере Равенсбрюк на Западе и у нас написано множество монографий и исследований. И огромное, исключительное место в судьбе этой женщины занимал Александр Блок.

Милая девушка, что ты колдуешь

Черным зрачком и плечом?

Так и меня ты, пожалуй, взволнуешь,

Только — я здесь ни при чем.

Знаю, что этой игрою опасной

Будешь ты многих пленять,

Что превратишься из женщины страстной

В умную нежную мать.

Но, испытавши судьбы перемены,—

Сколько блаженств и потерь! —

Вновь ты родишься из розовой пены

Точно такой, как теперь.

Эти стихи Блока предположительно адресованы 15-летней Лизе Пиленко, будущей матери Марии. Любовь к нему, увы, неразделённую, она пронесла через всю жизнь и стала тем, кем она стала, во многом благодаря этой своей великой непринятой, благотворной, путеводной любви. Как писала Марина Цветаева, -

Руки, которые не нужны

Милому, служат — миру.

Горестным званьем мирской Жены

Нас увенчала лира.

Именно таким званием увенчала лира эту влюблённую девушку: званием Матери, которое она доказала и оправдала всей своей жизнью.

Родилась Елизавета Кузьмина-Караваева (урождённая Пиленко) в Риге 21 декабря 1891 года в семье юриста.

Дом, где прошло детство Е. Кузьминой-Караваевой

В детстве она жила с семьёй в Анапе, в Ялте, и только в 1906 году переехала в Петербург, куда был переведён на службу отец. В этом же году он скоропостижно скончался, и эта смерть потрясла девочку. С этого момента кончилось её детство. Перед ней открылся, как она писала, «бедный мир, в котором нет Бога, в котором царствует смерть, горе, зло и несправедливость».

Ей 15 лет, она учится в гимназии, ей трудно привыкнуть к Петербургу с его короткими зимними днями, жить в окружении чужих и, как ей казалось, равнодушных людей. Она часто пропускала уроки, сбегая на пустыри, на городские окраины и бродила там часами.

«На улицах рыжий туман. Падает рыжий снег. Никогда, никогда нет солнца», - писала она в дневнике.

И сами собой складывались стихи:

Не то, что мир во зле лежит, не так, -

Но он лежит в такой тоске дремучей.

Всё сумерки - а не огонь и мрак,

Всё дождичек - не грозовые тучи.

За первородный грех Ты покарал

Не ранами, не гибелью, не мукой, -

Ты просто нам всю правду показал

И все пронзил тоской и скукой.

Из дневника Лизы Пиленко: «Я ненавидела Петербург. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда и душе хотелось подвига, гибели за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы. Я бродила часами, писала стихи, места себе не находила. Смысла не было не только в моей жизни, во всём мире безнадёжно утрачивался смысл».

Однажды старшая двоюродная сестра повела Лизу на литературный вечер. Там выступали поэты-декаденты. Всё, что звучало в зале, было ей малоинтересно, не задевало сердца. И вдруг…

Много лет спустя она вспоминала поразившего её чтеца, вновь и вновь переживая тот важный для нее вечер: «Очень прямой, немного надменный. Голос медленный, усталый, металлический. Темномедные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное. Читает «По вечерам, над ресторанами...", " Незнакомка"... ещё читает.

В моей душе - огромное внимание. Человек с таким далёким, безразличным, красивым лицом. Это совсем не то, что другие. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю. Что-то отмеченное... В стихах много тоски, безнадёжности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они не вне меня, они поют во мне самой, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что ОН владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам этого города.

Спрашиваю сестру: " Посмотри в программе - кто это?" Отвечает: "Александр Блок".

Потом ей достали томик стихов Блока, и она поняла, что он — единственный, кто может ей помочь унять душевную смуту. «Стихи непонятные, но пронзительные, - от них никуда мне не уйти. "Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я всё забыл, что я любил, я сердце вьюгам подарил..." Я не понимаю... но и понимаю, что он знает мою тайну. Читаю всё, что есть у этого молодого поэта. Дома окончательно выяснено: я - декадентка. Я действительно в небывалом мире. Сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, ещё о тоске и... о восторге!»

«Уходя с Галерной, я оставила часть души там...»

Она узнаёт его адрес и идёт к нему на Галерную 41, чтобы получить от него ответы на мучившие её вопросы. Не застаёт. Идёт во второй, опять не застаёт, не застаёт и в третий, но уже не уходит, а ждёт его бесстрашно в маленькой комнате с огромным портретом Менделеева, с какими-то большими вещами, с образцовым порядком во всём, пустынным письменным столом; ей кажется, что она в жилище не поэта, а химика.

Но вот появляется вернувшийся домой поэт «в чёрной широкой блузе с отложным воротником, очень тихий, очень застенчивый», и она выкладывает одним махом о тоске, о бессмыслице жизни, о жажде подвига. «Он внимателен, почтителен и серьёзен, он всё понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая». Сам Блок кажется ей страшно взрослым - «ему, наверное, лет 25». А она ещё гимназистка, ей едва исполнилось 16.

Блоку же в этот период было вовсе не до новых знакомств. По словам В.Пяста, «состояние духа Блока в ту пору было трагическое».

Из воспоминаний Е. Кузьминой-Караваевой:

«Наконец собираюсь с духом, говорю всё сразу. "Петербурга не люблю, рыжий туман ненавижу, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу по островам часами, и почти наверное знаю, что Бога нет". Всё это одним махом выкладываю.

Он спрашивает, отчего я именно к нему пришла? Говорю о его стихах, о том, как они просто вошли в мою кровь и плоть, о том, что мне кажется, что у него ключ от тайны, прошу помочь.

Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему ещё тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне этого БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя одновременно.

Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюблённость. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнажённая, зрячая душа».

Галерная улица, дом 41 . Здесь, в дворовом флигеле особняка А. И. Томсен-Боннара Александр Блок жил с 1907 по 1910 год. Весной 1910 года Блок навсегда уехал с Галерной, 41, где в квартире № 4 прожил (исключая отлучки) два плодотворных, но «мрачных» года.

К сожалению, мало кто из горожан об этом знает – на доме до сих пор нет памятной доски. Сейчас вы не увидите в нем никаких остатков былой роскоши – парадный вход заделан, а отделка была утрачена, когда комнаты приспосабливали под коммуналки.

«Женщина с деятельной любовью»

Через неделю Елизавета получает письмо в необычном ярко-синем конверте. В письме стихи:

Когда вы стоите на моем пути,

Такая живая, такая красивая,

Но такая измученная,

Говорите все о печальном,

Думаете о смерти,

Никого не любите

И презираете свою красоту -

Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,

Не обманщик и не гордец,

Хотя много знаю,

Слишком много думаю с детства

И слишком занят собой.

Ведь я - сочинитель,

Человек, называющий все по имени,

Отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько не говорите о печальном,

Сколько ни размышляйте о концах и началах,

Все же я смею думать,

Что вам только пятнадцать лет.

И потому я хотел бы,

Чтобы вы влюбились в простого человека,

Который любит землю и небо

Больше, чем рифмованные и нерифмованные

Речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,

Так как - только влюбленный

Имеет право на звание человека.

Её обидел, даже рассердил «поучающий», как ей показалось, тон стихотворения. Девочка, которая ощущала на сердце материнскую тревогу и заботу, не хотела, чтобы к ней обращались как к девочке. В письме была фраза, которая её задела: «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих».

«Не знаю, отчего, но я негодую. Бежать - хорошо же. Рву письмо, и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, человек, всё понимающий, понимающий, что значит бродить без цели по окраинам Петербурга и что значит видеть мир, в котором Бога нет. Вы умираете, а я буду бороться со смертью, со злом, и за Вас буду бороться, потому что у меня к Вам жалость, потому что Вы вошли в моё сердце и не выйдите из него никогда».

Совету Блока Лиза тогда не последовала: не перестала любить поэта, хотя встреч с ним больше не искала. Не по годам взрослая гимназистка произвела тогда сильное впечатление на Блока. Именно с такой девушкой могло быть связано ожидание действенной и жертвенной любви, о которой он мечтал в то тяжёлое для него время. И писал тогда жене, жизнь с которой не клеилась: «Кажется, ни один год не был ещё так мрачен, как этот, проклятый, начиная с осени... Мне надо, чтобы около меня был живой и молодой человек, женщина с деятельной любовью...»

Будет день, словно миг веселья.

Мы забудем все имена.

Ты сама придешь в мою келью

И разбудишь меня от сна.

По лицу, объятому дрожью,

Угадаешь думы мои.

Но всё прежнее станет ложью,

Чуть займутся Лучи Твои.

Как тогда, с безгласной улыбкой

Ты прочтешь на моем челе

О любви неверной и зыбкой,

О любви, что цвела на земле...

Он смутно почувствовал в этой девочке внутреннюю силу, которой ему так не хватало для жизни... Лиза Пиленко с юных лет была борцом по натуре. Она никогда не мирилась с косностью, злом, несправедливостью, она умела рисковать. И не случайно в одном из своих поздних стихотворений писала:

Не буду числить ни грехов, ни боли.

Другой исчислит. Мне же - только в бой.

Как это созвучно знаменитой блоковской фразе: «И вечный бой! Покой нам только снится".

«Я всё та же и так же люблю»

Время победило её тоску. В 1910 году Лиза Пиленко выходит замуж за известного в петербургском мире молодого юриста Дмитрия Кузьмина-Караваева. Тот был дружен со многими столичными поэтами, и вместе с мужем молодая женщина стала часто посещать знаменитую башню Вячеслава Иванова, где знакомится с Ахматовой, Гумилёвым, Мандельштамом. На одном из вечеров муж сказал, что хочет её познакомить с Блоками.

Из воспоминаний Е. Кузьминой-Караваевой:

Из воспоминаний Е. Кузьминой-Караваевой:

«Но я заявила, что знакомиться не хочу, - и он ушёл. Я забилась в глубину своего ряда и успокоилась.

Вскоре муж вернулся, но не один, а с высокой, полной и, как мне показалось, насмешливой дамой... и с Блоком. Прятаться я больше не могла. Надо было знакомиться. Дама улыбалась. Блок протягивал руку. Я сразу поняла, что он меня узнал. Он произнёс: " Мы с Вами встречались". Опять я вижу на его лице знакомую, понимающую улыбку. Он спрашивает, продолжаю ли я бродить. Как "справилась" с Петербургом. Отвечаю невпопад. Любовь Дмитриевна приглашает нас обедать...

Встретились мы с Блоком, как приличные люди, в приличном обществе. Не то, что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана, ворвалась к нему. Блок мог придти к нам в гости, у нас была масса общих знакомых, друзей, у которых мы тоже могли встретиться».

Но встречи эти всегда были на людях, светские, семейные, и поговорить, как тогда, наедине, представлялось невозможным... Тем не менее в одном из её стихов содержался довольно прозрачный намёк:

Хорошо, хорошо, отойду я теперь,

крепкий узел, смеясь, разрублю.

Но, Владыка мой тёмный, навеки, поверь,

что я та же и так же люблю.

Эти строки можно рассматривать как поэтическую перекличку с Блоком: «Я люблю Вас тайно, тёмная подруга юности порочной, жизни догоревшей...»

«Буду только зрячей, только честной»

В апреле 1911 года Лиза пишет Блоку письмо из немецкого курортного городка Наугейма, куда поехала подлечить сердце: « Мне хочется написать Вам, что в Наугейме сейчас на каштанах цветы, как свечи, зажглись, что воздух морем пахнет, что тишина здесь ни о жизни, ни о смерти не знает... Очень хочу порадовать Вас, прислать Вам привет от того, что Вы любили».

Наугейм, как известно, занимал в истории жизни Блока особое место, о чём он не раз говорил, в том числе и Елизавете. В этом городе поэт любил, отсюда он писал письма будущей жене. «Ей было 15 лет, но по стуку сердца невестой быть мне могла...» Два раза в стихах Блока возникает образ «пятнадцатилетней»: один раз - Любови Менделеевой, второй — Лизы Пиленко. Не поехала ли она в Наугейм именно потому, что это был город стихов, мыслей и чувств Блока?

Весной 1912 года выходит первый сборник Елизаветы Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки», где поэтесса пыталась создать некую скифскую мифологию, открыть заповедную прародину славян. Многие стихи из этой книги можно рассматривать как своеобразное объяснение в любви Царевны «Владыке» - Блоку. Сборник не остался незамеченным. Имя Елизаветы Кузьминой-Караваевой получает известность в литературном мире, её ставят в один ряд с начинающими Ахматовой и Цветаевой. От неё ждали «продолжения». Но продолжения не последовало. Мир литературных кружков, светских салонов становится ей всё более тягостен и чужд.

Из воспоминаний Е. К-К.:

«Ритм нашей жизни нелеп. Встаём около трёх дня, ложимся на рассвете. Каждый вечер с мужем бываем в петербургском мире. Или у Вячеслава Иванова на "Башне", куда нельзя приехать раньше двенадцати-часа ночи, или в "Цехе поэтов", или у Городецкого, и т.д. Мы не жили, мы созерцали всё самое утончённое, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в области духа циничны и нецеломудренны, а в жизни вялы и бездейственны... Какое-то пьянство без вина. Пища, которая не насыщает. Опять тоска.

НА ДУШЕ МУТНО!»

Посты и куличи. Добротный быт.

Ложиться в полночь, подниматься в девять.

Размеренность во всем - в любви и гневе.

Нет, этим дух уже по горло сыт.

Не только надо этот быт сломать,

Но и себя сломать и искалечить,

И непомерность всю поднять на плечи

И вихрями чужой покой взорвать, -

писала она со свойственной ей страстностью. «И странно, - вот все были за Революцию, говорили самые ответственные слова. А мне ещё больше, чем перед тем, обидно за НЕЁ. Ведь никто, никто за неё не умрёт. Мало того, если узнают о том, что за неё умирают, постараются и это расценить, одобрят или не одобрят, поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь - до утренней яичницы. И совсем не поймут, что умирать за революцию - это значит чувствовать настоящую верёвку на шее. Вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть».

В ней было много энергии, она тяготилась бездействием. Ей хотелось какого-то живого, настоящего, большого дела. Она сочувствовала революционерам, которые жизни отдавали за счастье народа, за светлое будущее, а здесь, в их среде «ликующих, праздно болтающих» могли только умно и возвышенно говорить об их смерти.

Не укрыться в миросозерцанье,

Этот тканный временем наряд,

Ни к чему словесное бряцанье, –

Люди тысчелетья говорят.

Буду только зрячей, только честной, –

(У несчастья таковы права), –

Никаких полетов в свод небесный

И рассказов, как растет трава.

«Долой рыжий туман»

Крепнет решение: «Надо бежать, освобождаться». Она ищет себя. Ищет смысл жизни.

Смысл — он в вулкане, смысл — он в кометах,

В бешено мчащихся вдаль антилопах,

В пламенных вихрях, в слепительных светах,

Что наше сердце в безумии топят.

Смысл — он в стихах никогда не допетых,

Смысл — он на неисхоженных тропах.

Смысл — он крестом осененный погост.

Смысл — как крест, он прост.

Стихи Караваевой были глубоко личностными, внутренне ответственными, то есть человечески цельными. Уже в ранних её строках слышатся интонации будущей поэзии матери Марии:

И я, чужая всем средь гор,

С моею верой, с тайным словом,

Прислушалась к незримым зовам

Из гнезд, берлог земных и нор.

Эти зовы «из гнёзд, берлог земных и нор» - голоса человеческой немощи, нищеты, горя, на которые потом монахиня Мария откликалась, повсюду приходя им на помощь, - они определили и линию её дальнейшей жизни, и направление и тональность её поэзии.

Подобно Блоку, Елизавета Кузьмина-Караваева считает участников столичной эстетической элиты «умирающими», называет их «последними римлянами». Чтобы атмосфера распада и гибели окончательно её не отравила, она решает бежать «к земле», то есть в свою родную Анапу, к морю и виноградникам. В этом решении её укрепила ещё одна встреча с Блоком.

«И, наконец, ещё одна встреча. Но тоже на людях. В случайную минуту, неожиданно для себя говорю ему то, чего ещё и себе не смела определить и сказать:

- Александр Александрович, я решила уезжать отсюда, к земле хочу... Тут умирать надо, а я ещё бороться хочу и буду.

Он серьёзно и заговорщицки отвечает:

- Да, да, пора. Потом уж не сможете. Надо спешить».

На последнем вечере на "башне" (она решает, что он будет для неё последним), Лиза даёт бой хозяину салона Вячеславу Иванову.

Она говорит об их пустословии, о предательстве главного, о бессмысленной жизни. О том, что она — с землёй, с простыми русскими людьми, что она отвергает их культуру, что народу нет дела до их изысканных и неживых душ.

Осенью Лиза едет на юг, к морю. По-прежнему ведёт дневник:

«Осенью на Чёрном море огромные, свободные бури. На лиманах можно охотиться на уток. Компания у меня - штукатур Леонтий, слесарь Шлигельмильх, банщик Винтура. Скитаемся в высоких сапогах по плавням. Вечером по морскому берегу домой. В ушах вой ветра, свободно, легко. Петербург провалился. ДОЛОЙ КУЛЬТУРУ, ДОЛОЙ РЫЖИЙ ТУМАН. Долой "Башню" и философию. Есть там только один заложник. Это человек, символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нём, а может быть, и единственное, мукой купленное, оправдание его - АЛЕКСАНДР БЛОК».

«Я Вам пишу...»

Блок стал совестью и голосом целого поколения. Поколение уже прочитало в конце 1914-го блоковское: «Мы — дети страшных лет России, забыть не в силах ничего» и восприняло это как сказанное за всех и за каждого. Пророческий пафос поэта, его страсть и тревога с необыкновенной силой действовали на наиболее чутких современников. Было в стихах Блока что-то такое влекущее и колдовское, и вместе с тем говорившее о самом важном, самом насущном, что заставляло тянуться к нему самых разных людей. Тогда не было ни одной думающей девушки в России, которая не была бы влюблена в Блока. Что же говорить о женщинах-поэтах! Цветаева, Ахматова, Одоевцева, Крандиевская-Толстая... И, религиозно настроенная, восторженная Лиза Караваева безоглядно бросается в омут этой любви.

Из письма Е.К. От 28 ноября 1913 года:

« Я не знаю, как это случилось, что я пишу Вам. Все эти дни я думала о Вас и сегодня решила, что написать Вам необходимо. А отчего и для кого - не знаю. Мучает меня, что не найду я настоящих слов, но верю, что Вы должны понять.

Сначала вот что: когда я была у Вас еще девочкой, я поняла, что это навсегда, а потом жизнь пошла как спираль. Кончался круг, и снова как-то странно возвращалась я к Вам. Ведь и в первый раз я не знала, зачем реально иду к Вам, и несла стихи как предлог, потому что боялась чего-то, что не может быть определено сознанием. Близким и недостижимым Вы мне тогда стали.

С мужем я разошлась, и было еще много тяжести кроме этого. Иногда любовь к другим заграждала Вас, но все кончалось всегда, и всегда как-то не по-человечески, глупо кончалось, потому что - вот Вы есть. Когда я была в Наугейме - это был самый большой перелом, самая большая борьба, и из нее я вышла с Вашим именем. Потом были годы совершенного одиночества. Дом в глуши, на берегу Черного моря. И были Вы, Вы. А месяц тому назад у меня дочь родилась,- я ее назвала Гайана - земная, и я радуюсь ей, потому что - никому неведомо,- это Вам нужно. Я с ней вдвоем сейчас в Москве, а потом буду с ее отцом жить, а что дальше будет - не знаю, но чувствую,- и не могу объяснить, что это путь какой-то, предназначенный мне, неизбежный; и для Вас все это нужно.

Если же Вы не хотите понять этого, то у меня к Вам просьба: напишите хоть только, что письмо дошло. Я буду знать, что не от случая все осталось без изменения, а от того, что мало муки моей, которая была, что надо еще многие круги спирали пройти, может быть, до старости, до смерти даже. Хорошо, что - самый близкий - Вы вечно далеко,- и так всегда».

Начинается I мировая война.

Поздней осенью 1914 года Елизавета возвращается в Петербург к матери с твёрдой, казалось бы, бесповоротной решимостью не видеть Блока. И в тот же день, не успев разобрать с дороги вещи, идёт к нему, она идёт к нему отчаянно, как шла в первый раз, и опять не застаёт его дома, и уходит в Исаакиевский собор, забивается в самый дальний угол и ждёт вечера. Опять к нему идёт, и он говорит ей, что днём был дома, но хотел, чтобы они оба «как-то подготовились к встрече».

Начинается самая высокая пора их отношений, устанавливается «мост», они сидят у него иногда до утра, обыкновенно в самых дальних углах комнаты («он у стола, я — на диване у двери») и говорят: о трагичности человеческих отношений, о стихах, «о доблестях, о подвигах, о славе», о смысле жизни. Эти разговоры очень помогали ей.

И я читаю книгу жития,

слежу дороги на предгорьях рая.

О, долгий путь. И как ничтожна я,

как слушаюсь, себя не понимая.

Одним Ты дал, как жизни знак, стрелу,

другим даёшь молитвы, пост, вериги.

Одним даёшь перо, другим — пилу.

Как вычитать своё в священной книге?

Последняя встреча

Последняя их встреча была весной 1915-го. Они говорили долго, до пяти утра. Он рассказывал ей о том, что теперь в литературном мире в моде общественность, добродетель и патриотизм, что Мережковские и ещё кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах, на углах больших улиц, для солдат и народа. Что его тоже зовут читать, потому что это гражданский долг. Он недоумевает. У него чуть насмешливая и печальная улыбка.

- Одни кровь льют, другие стихи читают. Наверное, не пойду, - всё это никому не нужно.

Она рассказывает ему о черноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России искать своего Христа и в Нём себя найти. Потом - о нём, о его пути поэта, о боли за него..

- Вы символ всей нашей жизни. Даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью Россия сосредоточила на Вас все свои самые страшные лучи. И Вы за Неё, во имя её, как бы образом её сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя Вас? Потушить - не можем, а если и могли бы, права не имеем. Таково Ваше высокое избрание - гореть! Ничем, ничем помочь Вам нельзя.

Он слушает молча. Потом говорит:

- Я всё это принимаю, потому что знаю об этом давно. Только дайте срок. Так оно всё само собою и случится.

"Александр Александрович неожиданно и застенчиво берёт меня за руку.

- Знаете, у меня к Вам есть просьба. Я хотел бы знать, что Вы часто, часто, почти каждый день проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Как пройдёте, так взгляните наверх. Это всё.

Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. ПО СУЩЕСТВУ ПРОЩАЮСЬ НАВСЕГДА».

Как ответ на эту его просьбу родились её стихи:

Смотрю на высокие стекла,

А постучаться нельзя;

Как ты замерла и поблекла,

Земля и земная стезя.

Над западом черные краны

И дока чуть видная пасть;

Покрыла незримые страны

Крестом вознесенная снасть.

На улицах бегают дети,

И город сегодня шумлив,

И близок в алеющем свете

Балтийского моря залив.

Не жду ничего я сегодня:

Я только проверить иду,

Как вестница слова Господня,

Свершаемых дней череду.

Я знаю, - живущий к закату

Не слышит священную весть,

И рано мне тихому брату

Призывное слово прочесть.

Смотрю на горящее небо,

Разлившее свет между рам;

Какая священная треба

Так скоро исполнится там.

Это стихотворение из сборника «Руфь» интересно сопоставить со стихотворением Цветаевой «Ты проходишь на запад солнца...». Внутреннее созвучие стихов обеих поэтесс несомненно. Стих-е Цветаевой явно навеяно рассказами Е.Ю. о Блоке, о виде из его окон (они встречались в Москве у матери Волошина).

Несовпаденье

Вскоре Блок был мобилизован на фронт. У Гумилёва тогда этот факт вызвал ужас: «Ведь это всё равно что жарить соловьёв». Елизавета же пишет восторженное письмо Блоку:

«Сегодня прочла о мобилизации и решила, что Вам придется идти. Ведь в конце концов это хорошо, и я рада за Вас. Рада, потому что сейчас сильно чувствую, какую мощь дают корни в жизнь.Теперь, когда Вам придется идти на войну, я как-то торжествую за Вас, и думаю все время очень напряженно и очень любовно; и хочу, чтобы Вы знали об этом...»

Она пишет ему в письме стихи:

Увидишь ты не на войне,

Не в бранном, памятном восторге,

Как мчится в латах на коне

Великомученик Георгий.

Ты будешь видеть смерти лик,

Сомкнешь пред долгой ночью вежды,

И только в полночь громкий крик

Тебя разбудит - Знак Надежды.

И алый всадник даст копье,

Покажет, как идти к дракону;

И лишь желание твое -

начать заутра оборону.

Пусть длится каждодневный ад -

Рассвет мучительный и скудный -

Нет славного пути назад

Тому, кто зван для битвы чудной.

И знай, мой царственный, не я

Тебе кую венец и латы:

Ты в древних книгах бытия

Отмечен, вольный и крылатый.

Смотреть в тумане - мой удел,

Вверяться тайнам бездорожья

И под напором вражьих стрел

Твердить простое слово: "Боже".

И Всадника вести к тебе,

И покорить надеждой новой,

Чтоб был ты к утренней борьбе

И в полночь - мудрый и готовый.

Блок ответил несколькими строками, не разделяя её восторга: «Я теперь табельщик 13-й дружины Земско-Городского союза. На войне оказалось только скучно».

Из письма Лизы Блоку от 10 июля 1916 года: «Ничего не разрушая и не меняя обычной жизни, существует посвященность, которую в Вас я почувствовала в первый раз. Я хочу, чтобы это было понятно Вам. Если я скажу о братовании или об ордене, то это будет только приближением, и не точным даже. Вот церковность,- тоже неточно, потому что в церковности Вы, я - пассивны; это слишком всеобнимающее понятие. Я Вам лучше так расскажу: есть в Малой Азии белый дом на холмах. И там живет женщина, уже не молодая, и старый монах. Часто эта женщина уезжает и возвращается назад не одна: она привозит с собой указанных ей, чтобы они могли почувствовать тишину, видеть пустынников. В белом доме они получают всю силу всех; и потом возвращаются к старой жизни, чтобы приобщить к своей силе и других людей. И все это больше любви, больше семьи, потому что связывает и не забывается никогда. Я знаю, что Вы будете в доме; я верю, что Вы этого захотите».

Елизавета Юрьевна ошиблась: Блок не захотел. Он не желал никакого стеснения своей свободы. Караваева звала Блока на путь христианского служения, но этот путь был чужд ему и он уклонился от разговоров на эту тему.

«Вы для меня — всегдашняя радость»

Из письма к Блоку: «Милый Александр Александрович, вся моя нежность к Вам, все то большое и торжественное чувство,- все указание на какое-то родство, единство источника, дома белого. Если Вам будет нужно, вспомните, что я всегда с Вами и что мне ясно и покойно думать о Вас. Господь Вас храни. Мне бы хотелось сейчас Вас поцеловать очень спокойно и нежно».

И всё-таки сквозь целомудренную святость и небесную ауру её любви прорывалась земная страсть и женская нежность: «Вы для меня - всегдашняя радость. Пусто на душе сейчас, и вокруг, кажется, куда ни посмотришь,- никого нет, никого.

Вот не хотела я Вам никогда о грустном своем говорить, хотела подходить к Вам только, когда праздник у меня, внутренне принаряженная. А теперь пишу о тоске. Может быть, и не сказала бы, а написать хочется. Так же, как только кажется мне, что если бы Вы были сейчас здесь, я бы усадила Вас на свой диван, села бы рядом и стала бы реветь попросту и Ваши руки гладить. И окажись Вы сейчас здесь, наверное, я начала бы убеждать Вас, что все очень хорошо, и только издали смотрела бы на Вас.

Милый Вы мой, такой желанный мой, ведь Вы даже, может быть, не станете читать всего этого. А я так хочу Вас, так изголодалась о Вас. Вот видеть, какой Вы, хочу; и голос Ваш слышать хочу, и смотреть, как Вы нелепо как-то улыбаетесь. Поняли? Даже я, пожалуй, рада, что Вы мне не говорите, чтобы я не писала: все кажется, что, значит, Вам хоть немного нужны мои письма. Любимый, любимый Вы мой: крепче всякой случайности, и радости, и тоски крепче. И Вы - самая моя большая радость, и тоскую я о Вас, и хочу Вас, все дни хочу.

Где Вы теперь? Какой Вы теперь?

Ваша Елиз. К.-К.»

С лета 1916 года переписка их носит уже «монологичный» характер. К этому времени «экзальтация», как она её называет, у неё прошла, всё стало «проще — ровно, крепко, ненарушимо». Лиза часто пишет поэту, но словно бы не ждёт ответа на свои письма (а Блок и не отвечает), ей важно выговориться. В этом отношении её письма во многом напоминают её стихи, они столь же «медитативны».

Из письма от 22 ноября 1916 года: «Только что вернулась из Новороссийска и Ростова, куда ездила по делам. Закладываю имение, покупаю мельницу, и кручусь, кручусь без конца. Всего нелепее, что вся эта чепуха называется словом "жить". А на самом деле жизнь идет совсем в другой плоскости и не знает, и не нуждается во всей суете. В ней все тихо и торжественно. Как с каждым днем перестаешь жалеть. Уже ничего, ничего не жаль; даже не жаль того, что не исполнилось, обмануло. Важен только попутный ветер; и его много».

Последнее письмо она напишет ему из Петербурга 4 мая 1917 года: «Дорогой Александр Александрович, теперь я скоро уезжаю, и мне хотелось бы Вам перед отъездом сказать вот что: я знаю, что Вам скверно сейчас; но если бы Вам даже казалось, что это гибель, а передо мной был бы открыт любой другой самый широкий путь,- всякий, всякий,- я бы все же с радостью свернула с него, если бы Вы этого захотели. Зачем - не знаю. Может быть, просто всю жизнь около Вас просидеть.

Мне грустно, что я Вас не видала сейчас: ведь опять уеду, и не знаю, когда вернусь».

Она опять уехала на юг и уже не вернулась никогда...

«Искусство от любимого отречься»

Блок не разделил любви Лизы. Временами он уставал от неё и тактично уклонялся от общения. Их жизненные и творческие пути расходились всё дальше. Но длительное время Кузьмина-Караваева была интересной собеседницей Блока. Она резко выделялась среди многих поклонниц поэта, разговоры их были душевными и доверительными. Его притягивало к ней сочетание широкой женской материнской души с аналитическим философским умом. Их многое сближало. Но когда один из исследователей спросил Ахматову, почему Блок не ответил на признания Караваевой, то получил ответ, исполненный женской беспощадности: «Она была некрасива — Блок не мог ей увлечься».

Искусство от любимого отречься

И в осень жизни в ветре холодеть,

Чтоб захотело сердце человечье

Безропотно под ветром умереть.

Лишь этот путь душе моей потребен,

Вот рассыпаю храмину мою

И Господу суровому молебен

С землей и ветром осенью пою.

Ну точно по-цветаевски - «доблестным званьем мирской жены...» Одна из основных тем поэзии Кузьминой-Караваевой — это забота о людях, жалость и жертвенная любовь к ним.

* * *

Братья, братья, разбойники, пьяницы,

Что же будет с надеждою нашею?

Что же с нашими душами станется

Пред священной Господнею Чашею?

Как придем мы к нему неумытые?

Как приступим с душой вороватою?

С раной гнойной и язвой открытою,

Все блудницы, разбойники, мытари

За последней и вечной расплатою?

Только сердце влечется и тянется

Быть, где души людей не устроены.

Братья, братья, разбойники, пьяницы,

Вместе встретим Господнего Воина.

***

Пронзила великая жалость

Мою истомленную плоть.

Все мы - ничтожность и малость

Пред славой Твоею, Господь.

Мне голос ответил: "Трущобы -

Людского безумья печать -

Великой любовью попробуй

До славы небесной поднять".

* * *

Припасть к окну в чужую маету

И полюбить ее, пронзиться ею.

Иную жизнь почувствовать своею,

Ее восторг, и боль, и суету.

О, стены милые чужих жилищ,

Раз навсегда в них принятый порядок,

Цепь маленьких восторгов и загадок, -

Пред вашей полнотою дух мой нищ.

***

Постучалась. Есть за дверью кто-то.

С шумом отпирается замок...

Что вам? Тут забота и работа,

Незачем ступать за мой порог.

Дальше. Дальше. Тут вот деньги копят.

Думают о семьях и себе.

Платья штопают и печи топят

И к привычной клонятся судьбе.

Бескорыстного ль искать меж нами?

Где-то он один свой крест влачит.

Господи, весь мир, как мертвый камень,

Боже, мир, как кладбище, молчит.

***

Пусть отдам мою душу я каждому,

Тот, кто голоден, пусть будет есть,

Наг - одет, и напьется пусть жаждущий,

Пусть услышит неслышащий весть.

От небесного грома до шепота,

Учит всё - до копейки отдай.

Грузом тяжким священного опыта

Переполнен мой дух через край.

И забыла я, - есть ли средь множества

То, что всем именуется - я.

Только крылья, любовь и убожество,

И биение всебытия.

***

И в эту лямку радостно впрягусь, —

Желай лишь, сердце, тяжести и боли.

Хмельная, нищая, святая Русь,

С тобою я средь пьяниц и средь голи.

О, Господи, Тебе даю обет, —

Я о себе не помолюсь вовеки, —

Молюсь Тебе, чтоб воссиял Твой свет

В унылом этом, пьяном человеке.

В безумце этом или в чудаке,

В том, что в одежде драной и рабочей,

Иль в том, что учится на чердаке

Или еще о гибели пророчит.

Хождения по мукам

Октябрьская революция застала Кузьмину-Караваеву в Анапе.

В феврале 1918 года она, в то время видный член партии эсеров, была избрана товарищем городского головы. А затем стала и городским головой Анапы. Когда к власти пришли Советы и городская дума была распущена, Елизавета вошла в Совет в качестве комиссара по делам культуры и здравоохранения. Но ее комиссарство длилось недолго: вскоре Анапа была захвачена белогвардейцами и над Кузьминой-Караваевой состоялся суд. За сотрудничество с большевиками и участие в национализации местных санаториев и винных погребов ей грозила смертная казнь. И лишь благодаря заступничеству группы русских писателей (М.Волошина, А.Толстого, В.Инбер и др.), которые в своем открытом письме величали Елизавету Юрьевну «русской духовной ценностью высокого веса и подлинности», её приговорили лишь к двум неделям тюрьмы.

В 1923 году Елизавета, к тому времени вновь вышедшая замуж, с супругом, деникинским офицером Данилой Ермолаевичем Скобцовым, матерью и тремя детьми, Гаяной, Юрием и Анастасией, приехала с волной русских эмигрантов в Париж. Началась ее нелегкая жизнь в эмиграции, полная лишений и страданий.

На семью обрушилось горе: умерла младшая дочь Настя. "Похоронили ее на парижском кладбище, - вспоминает Елизавета Юрьевна.- И вот когда я шла за гробом , в эти минуты со мной это и произошло - мне открылось другое, какое-то особое, широкое - широкое, всеобъемлющее материнство... Я вернулась с кладбища другим человеком. Я увидала перед собой другую дорогу и новый смысл жизни: быть матерью всех, всех, кто нуждается в материнской помощи, охране, защите».

Странная монахиня

Кузьмина-Караваева принимает монашеский постриг. Накануне пострига она писала:

В рубаху белую одета...

О, внутренний мой человек!

Сейчас еще Елизавета,

А завтра буду - имярек.

Ее нарекли - Мария. С тех пор она жила, действовала и выступала в печати под именем монахиня Мария, Мать Мария. Одев монашеское одеяние, Елизавета Юрьевна целиком отдалась благотворительной работе. Она открыла общежитие и столовую для русских безработных; ездила на шахты и заводы, где работали русские, и поддерживала морально и материально тех, кто в этом нуждался; ходила по притонам и вызволяла со дна нищих и пьяниц, возвращала их к нормальной жизни, посещала психиатрические больницы и освобождала тех из своих соотечественников, кто попал туда случайно. «Каждая царапина и ранка в мире говорит мне, что я мать», - делилась она с близкими.

К каждому сердцу мне ключ подобрать.

что я ищу по чужим по подвалам?

Или ребёнка отдавшая мать

чует черты его в каждом усталом?

Она говорила: "Путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет... На страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов, а спросят: накормила ли я голодного, одела ли голого, посетила ли больного и заключенного в тюрьме. И только это спросят".

Это была странная монахиня, постоянно конфликтовавшая с официальной церковью. Она умела столярничать, плотничать, малярничать, шить, вышивать, стучать на машинке, стряпать, доить коров, полоть огород. Она могла сутками не есть, не спать, любила физический труд, отрицала усталость, презирала опасность. Она вела жизнь суровую и деятельную: объезжала больницы, тюрьмы, сумасшедшие дома, сама мыла полы, красила стены, отдавая себя до конца делу помощи ближнему. У неё было широкое понимание христианства и того, чем должны заниматься истинные христиане.

Вот голый куст, а вот голодный зверь,

Вот облако, вот человек бездомный.

Они стучатся. Ты открой теперь,

Открой им дверь в Твой Дом, как мир, огромный.

О, Господи, я не отдам врагу

Не только человека, даже камня.

О имени Твоем я все могу,

О имени Твоем и смерть легка мне.

«Любите друг друга»

О кончине Блока Кузьмина узнала в Югославии, где тяжко бедствовала с семьёй. Горе её было беспредельным. При жизни Блока его судьба была её судьбой, дальше её собственная судьба становится частью посмертной судьбы Блока.

Во мне вселенская душа

с любовью тихой опочила.

И пусть ведёт, ведёт, спеша,

а в сердце зреет жизни сила.

В грядущем много крестных мук,

и скорбь без меры, и утрата.

Но новых не боюсь разлук

и в каждом встречном вижу брата.

А судьба била эту женщину безжалостно. В 1935 году Мать Мария проводила на родину с приезжавшим в Париж А.Толстым свою старшую дочь Гаяну (убеждённая коммунистка, та не мыслила жизни без России). Но в 1936 году Гаяна умирает в Москве от дизентерии. Стойко перенесла Мать Мария и этот удар судьбы. В 1937 году в Берлине вышел в свет очередной сборник ее стихотворений, в котором были пронзительные строки, посвященные проводам дочери и ее кончине:

Сила мне дается непосильная,

Не было б ее - давно упала бы,

Тело я на камнях распластала бы,

Плакала б, чтобы Услышал жалобы,

Чтоб слезой прожглась земля могильная.

Из записок Елизаветы Юрьевны Кузьминой- Караваевой:

"О чем и как ни думай - большего не создать, чем три слова: "любите друг друга", только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освещена, а иначе мерзость и тяжесть".

«И я воскресну вновь...»

Когда Германия напала на Советский Союз, по словам очевидцев, еще одно преображение произошло с Матерью Марией – она стала жить только Россией. В эти страшные дни она произносит вещие слова: «Я не боюсь за Россию. Я знаю, что она победит. Наступит день, когда мы узнаем по радио, что советская авиация уничтожила Берлин. Потом будет русский период истории… Все возможности открыты. России предстоит великое будущее, но какой океан крови!».

С началом оккупации Франции Мать Мария налаживает связь с французским Сопротивлением. Она оказывает помощь антифашистам, укрывает беглых, советских военнопленных, спасает детей, выдает евреям ложные свидетельства о крещении - всем окружающим она внушает веру в победу Советской Армии над фашизмом, а после войны мечтает вернуться на Родину. И все это, как обычно, сочетается у нее с большой творческой работой: она пишет автобиографическую поэму "Духов День", псалом-поэму "Похвала труду", пьесу "Солдаты", основанную на собственном опыте общения с борцами Сопротивления.

В феврале 1943 года гестапо арестовало Мать Марию и ее сына Юрия.

Юрия отправили в Бухенвальд, где он погиб, а Мать Марию- в концлагерь Равенсбрюк.

Выжившие узницы концлагеря вспоминали о ней как о необыкновенно бесстрашной женщине, у которой можно было учиться мужеству: в жутких лагерных условиях она находила силы, чтобы выстоять. Когда одна отчаявшаяся сказала Матери Марии, что у нее «притупились все чувства, и сама мысль закоченела и остановилась», та воскликнула: «нет, нет, только непрестанно думайте; в борьбе с сомнениями думайте шире, глубже; не снижайте мысль, а думайте выше земных рамок и условий». Она ухаживала за больными, делилась скудным пайком со слабыми. И читала стихи, свои и Блока. Любовь к нему она пронесла через всю жизнь...

За неделю до освобождения лагеря Красной Армией, 31 марта, в Страстную пятницу 1945 года, монахиня Мария, русская поэтесса и публицист Елизавета Кузьмина-Караваева, была казнена. Она пошла в газовую камеру вместо отобранной фашистами девушки, обменявшись с ней курткой и номером.

В последний день не плачь и не кричи:

он всё равно придёт неотвратимо.

Я отдала души моей ключи

случайно проходившим мимо...

Торжественный, слепительный подарок -

Ты даровал мне смерть. В ней изнемочь.

Душа, сожжённая в огне пожара,

медлительно навек уходит прочь.

На дне её лишь уголь чёрно-рыжий.

Ей притаиться надо, помолчать.

Но в сердце Ты огнём предвечным выжег

смертельного крещения печать...

От хвороста тянет дымок,

огонь показался у ног,

И громче напев погребальный,

И мгла не мертва, не пуста,

И в ней начертанье креста –

Конец мой, конец огнепальный.

Эти стихи она написала задолго до гибели. Кто сказал, что поэты — не пророки? Это уже не поэзия — это кровь, это сердце, это дух. Заветом живым звучат ее стихи:

Я силу много раз еще утрачу;

Я вновь умру, и я воскресну вновь;

Переживу потерю, неудачу,

Рожденье, смерть, любовь.

И каждый раз, в свершенья круг вступая,

Я буду помнить о тебе, земля;

Всех спутников случайных, степь без края,

Движение стебля.

Но только помнить; путь мой снова в гору;

Теперь мне вестник ближе протрубил;

И виден явственно земному взору

Размах широких крыл.

И знаю, - будет долгая разлука;

Не узнанной вернусь еще я к вам.

Так, верю: не услышите вы стука,

И не поверите словам.

Но будет час, - когда? - еще не знаю;

И я приду, чтоб дать живым ответ,

Чтоб вновь вам указать дорогу к раю,

Сказать, что боли нет.

Не чудо, нет; мой путь не чудотворен,

А только дух пред тайной светлой наг,

Всегда судьбе неведомой покорен,

Любовью вечной благ.

И вы придете все: калека, нищий,

И воин, и мудрец, дитя, старик,

Чтобы вкусить добытой мною пищи,

Увидеть светлый Лик.

Подвиг Матери Марии золотыми буквами вписан на Скрижалях Вечности, как навечно вписано в историю человечества и ее Имя. Имя человека, беззаветно служившего людям...

Вместо эпилога

Несколько лет спустя один из ее друзей, Георгий Раевский увидел во сне, как мать Мария идет полем, среди колосьев, обычной своей походкой, не торопясь. Он бросился ей навстречу:

- Мать Мария, а мне сказали, что Вы умерли.

Она взглянула поверх очков, добро и чуть-чуть лукаво.

- Мало ли что говорят люди. Болтают. Как видите, я живая.

И это возвращает нас к первой строке посвящённого ей стихотворения Блока: «Когда Вы стоите на моём пути, такая живая, такая красивая...»

Встаёт зубчатою стеной

над морем туч свинцовых стража.

Теперь я знаю, что я та же

и что нельзя мне стать иной.

Идти смеясь, идти вперёд,

тропой крутой, звериным следом,

и знать — конец пути неведом,

и знать — в конце пути — полёт.

Категории: Библиотека, История, Основные разделы, Поэзия

Пингбэк: 2021